近期,雷雨天气频繁,城市内涝风险增加,甚至出现极端自然灾害现象。在谈及治理城市内涝的办法时,很多人会想到建设“海绵城市”,认为“海绵城市”能破解“城市看海”难题。

受台风“杜苏芮”影响,从7月29日开始,京津冀等地持续遭遇强降雨的袭击,三天内连发七次暴雨红色预警,降雨时间或持续70小时。部分区域最大累计降雨量接近1000毫米,最大小时降雨量超100毫米[1]。短时强降雨使传统工业化市政管网排泄流量迅速达峰,导致城市排水系统瘫痪。

针对城市水问题,早在2014年,我国开展海绵城市建设试点工作,以提升城市生态系统功能和减少城市洪涝灾害的发生[2]。

什么是海绵城市?

海绵城市,是新一代城市雨洪管理概念,是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性——下雨时,吸收、存蓄、渗透、净化雨水,补充地下水、调节水循环;干旱缺水时,将蓄存的水“释放”并加以利用。因此,海绵城市亦被称为“水弹性城市”[3]

海绵城市效应

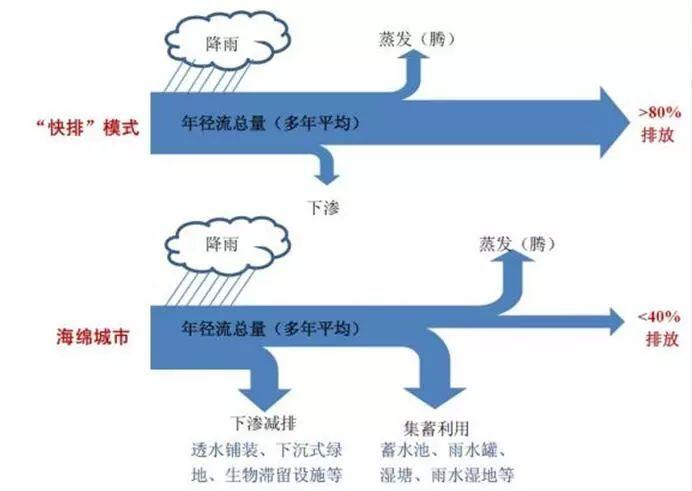

海绵城市建设,是指通过海绵设施对雨水进行渗透、滞蓄,减少地面雨水径流,使地区出现暴雨时,能缓解雨水管网压力,减少地区积水现象,提高防洪能力,实现雨水“慢排“。其中海绵设施包括雨水花园,下沉绿地,透水铺装等。

什么是海绵城市低影响开发?

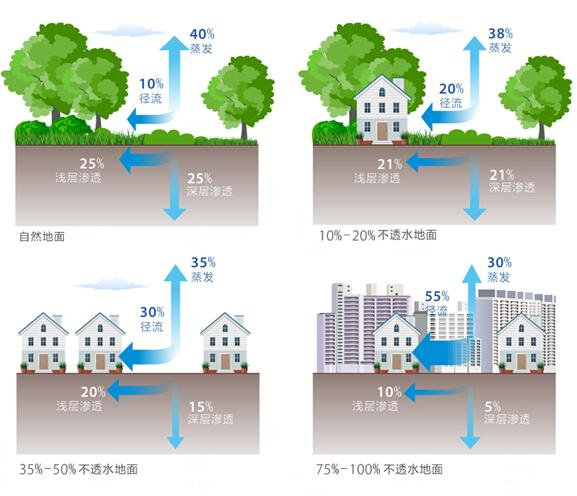

海绵城市核心理念是“低影响开发”(Low Impact Development,LID)或低影响设计(Low Impact Design,LID),是指在场地开发过程中采用源头、分散式措施维持场地开发前的水文特征,其核心是维持场地开发前后水文特征不变,包括径流总量、峰值流量、峰现时间等。简单来说,海绵城市就是在城市建设过程中,尽量模拟原有的自然生态水循环模式,削峰补枯,从传统“人定胜天”开发模式转向新型的“天人合一”的生态文明开发模式。

海绵城市径流模式

海绵城市低影响开发思路不是单一的,是多元的,最终目的是缓解城市的“水”问题,海绵城市建设涉及到城市水系、绿地系统、排水防涝、道路交通等多领域规划,同时需要政府规划、排水、道路、园林、交通等部门与地产项目业主之间协调合作,以及排水、园林、道路、交通、建筑等多专业领域协作。城市改造建设牵一发而动全身,一般周期又相对较长,这就决定了海绵城市建设需要详尽合理的顶层设计。

硬化地面与DIL关系

广州市作为国家中心城市,2021年入选全国第一批20个系统化全域推进海绵城市建设示范城市。为进一步推动广州系统化全域推进海绵城市建设,建设山水共生的岭南生态城市和宜居都市,广检工程检测中心依托广检集团和深耕广州建设系统的业务优势,成立了海绵城市建设效果评估研究中心,对项目从规划设计、施工、现场检测评估等方面进行系统研究。

海绵城市建设效果评估业务咨询热线:020-83925128、83589190

参考文献:

[1]环球时报;

[2]车生泉,谢长坤,陈丹等.海绵城市理论与技术发展沿革及构建途径[J].中国园林,2015,31(06):11-15.

[3]中国科学院;科技承载梦想,创新改变未来——海绵城市[J]

(文: 陈泓欣 李天明 图:李天明 部分来源于网络)